富岡製糸場

2025.02.01

free

こんにちは。

幼稚園児だった頃、カイコを飼ったことがある花島です。

群馬旅行2日目の朝も早朝から伊香保の湯に浸かり、朝食後に早々に宿を出発。

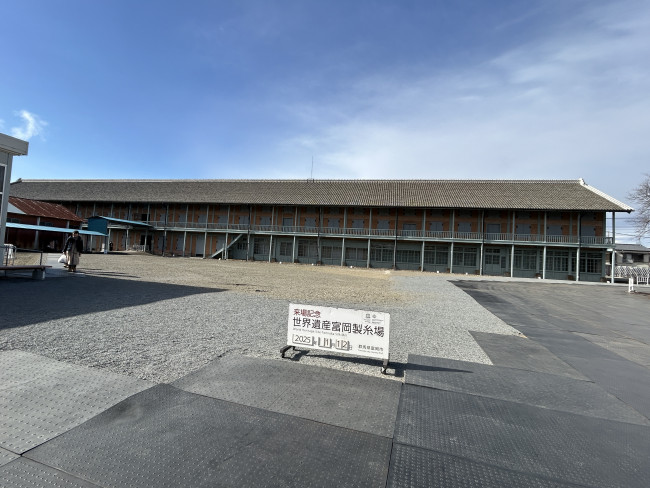

この日最初に向かったのは、富岡市にある世界遺産『富岡製糸場』。

各回先着で200円で解説員によるガイドツアーに参加できるので、真っ先に申し込みます。

まず最初に案内してくれたのは、国宝『東置繭所』。

明治5年に建築された長さ104.4m、幅12.3m、高さ14.8mの『木骨煉瓦造』。

木材で骨組みを造り、壁を煉瓦で仕上げる工法で建てられています。

1階は事務所・作業場などとして使い、2階に乾燥させた原料蘭を貯蔵しました。

使用された煉瓦は、日本の瓦職人が近隣の甘楽町に窯を築いて作りました。

煉積みの目地材には、やはり近隣の下仁田町の石灰が使われました。

中央付近には、中庭に抜けるアーチの通路があり、キーストーンには「明治五年」の刻字があります。

次に向かったのは、明治6年に建築された、重要文化財『女工館』。

伝習工女に器械製糸の技術を教えたフランス人女性教師4名のために建てられました。

建物は後に、役員用宿舎として利用されたほか、娯楽活動の場としても使われました。

1階は、大正12年から増築部分と併せて従業員用の食堂として使用されるようになり、操業停止まで使われました。

木骨煉瓦造、2階建。前年に建てられた操糸所や2棟の置繭所に比べると、煉瓦積がよく整っています。2階の三方を回るベランダの菱組天井は特徴の一つです。

続いては明治5年に建築された、国宝『繰糸所』。

長さ140.4m、幅12.3m、高さ12.1m。

繰糸所は、繭から生糸を取る作業(繰糸)が行われていた場所です。

創業に当たりフランス式の繰糸器300釜が設置され、その当時、世界最大規模の製糸工場でした。

小屋組には「トラス構造」という従来の日本になかった建築工法が用いられました。

そのため、建物内部は中央に柱のない広い空間が保たれています。さらに、採光のための多くのガラス窓や、屋根の上に蒸気抜きの越屋根が取り付けられました。

現在は、昭和41年以降に設置された自動繰糸機が保存されています。

お次は昭和15年に建築された『診療所•病室』。

片倉経営期に建てられた診療所及び病室です。

診療所は、中廊下の両側に診療室や看護婦室が並びます。

病室は、8~10畳の部屋が5室、北面に廊下、南面に縁側、東面に便所を備えています。

富岡製糸場では、設立指導者がフランス人だったことから、官営当初はフランス人の医師が常駐し、フランス人だけでなく日本人に対しても医療活動が行われました。

フランス人が去ってからは日本人の嘱託医に引き継がれ、製糸場内の診療制度は、民営化や経営の変遷に関わらず、操業停止まで続きました。

最後は明治6年に建築された『首長館』(ブリュナ館)。

明治6年に建てられたお雇いフランス人用の宿舎3棟のうちの1棟。

設立指導者として雇われたフランス人、ポール・ブリュナのために建てられました。

ブリュナは任期満了の明治8年12月まで、ここで家族とともに暮らしました。

建物は後に、宿舎としてのほか、女性従業員の学びの場として、また、娯楽行事や式典などを行う会場として使われました。

現在は、「片倉富岡学園」の校舎として使われていた状態で残り、部屋には「学園講堂」や 「洋裁室」、「第一教室」などの看板が付いています。

木骨煉瓦造、平屋建で、周囲にはベランダが回ります。用途が変わったことから内部は改造されていますが、 床下には建設当初からの煉瓦造の地下室が残ります。

このブリュナさん、かなりの高待遇で、この大きなブリュナ館に家族4人で住んでいて、当時の日本の首相並みの年俸をもらってたそうです。

およそ40分かけて丁寧に場内の建物を案内してもらい、最後に保存整備工事が完了した西置繭所を見学。

この西置繭所だけで総工費33億円かかってます。

今も乾燥場・繭扱場などが工事中ですが、生きてるうちに全ての工事が完成したら、また再訪したいと思います。

PDFを開く